我们从未战胜过网暴|邹波专栏

在刚刚开始、并且持续进行的性别运动中,弦子和麦烧成为第一例被告上法庭的两位当事人。在大多数性骚扰与性侵犯案件中,因为取证困难、权力压迫和社会偏见等原因,受害者往往会选择沉默。而过去一年中,关于女性与权力的广泛讨论,迎来了久违的、积极的舆论成果,让一部分受害者也拥有了重新陈述创伤、接受成见挑战的力量。弦子和麦烧,成为这个重要的历史进程中,一个清晰、坚毅、勇敢的刻度。在汹涌甚至危险的浪潮中,她们以真实的身份,走到舆论中央,在被告后选择应诉,亮出真实身份,继续向大众发言。从自揭伤疤的举报者变成需要自证的被告者,她们拿出“为他人的勇气”。如她们所相信的那样,用“柔软可以改变世界”。

2019 年,第四届单向街书店文学奖设立“年度新声”奖项,提名弦子和麦烧。

2025 年,浪潮依然汹涌而危险,舆论中央的女性们更迭,处境似乎没有变得更好。尤其当受害女性表现出愤怒与反抗,“网络猎巫”就更加凶猛。

阿富汗裔美国女记者 Alia Dastagir的新书 《致那些让你怀疑自己是否为人的人》聚焦女性面对网络暴力的心理与情感困境。网暴的巨魔( Troll)是身体政治与利维坦之外的存在,根本不屑幻化为人形,它精力无限,又通过网络特有的“亲密”方式直入内心,甚至与受害者的自卑共谋,其“诛心”的破坏力,比想象的伤害更深远……女性在应对骚扰时,要么压抑情绪以坚持自我,要么试图心理重估自我以自我安慰,而后者往往削弱正义感。唯有在自我照料、保持健康的同时,持续抗争、保持愤怒,才能真正获得治愈……

我们阅读,而世界涌动。如何在惯常熟悉的视野之外,链接至更多的书写、记录和思考?单向邀请身在海外的诗人、非虚构作家邹波开设书评专栏「世界书声与活页」,介绍世界范围内最新面世的好书,希望更多人能持续地从世界读物里探望世界。

展开全文

我们从未战胜过网暴

撰文 / 邹波

我想到美国女演员艾梅柏·希尔德(Amber Heard) 和前夫——男明星约翰尼·德普(Johnny Depp)—— 的官司。

㊟ 艾梅柏和德普的离婚官司

艾梅柏一案起因于她在《华盛顿邮报》发表文章称自己曾遭遭受家暴。德普指控其言论诽谤损害名誉并提起诉讼,而艾梅柏反诉德普家暴。陪审团最终判定德普获赔部分赔偿金,艾梅柏部分胜诉。

判决后,艾梅柏被全球舆论符号化为“骗子”“恶女”,每一次发声都可能被恶搞和嘲讽。

更普遍地看,尤其在女性被家暴、性侵害及性骚扰案件中,起诉阶段,原告首次面对的,往往是来自社会的各种猜测与质疑——这往往就是“第一次网暴”。败诉后的原告,面临的往往是“落井下石的二次网暴”。在该案中,当法院判决对原告不利,法律结论被部分媒体和舆论放大,进一步强化指责和羞辱。

艾梅柏·希尔德的案件最终落幕——她得到了没争议的司法结局,自己也不再需要继续斗争,或可以作为一个“部分败诉者”面对“男性翻盘的快感”的舆论的深渊——

她耸耸肩,放下,可以不上网,与自己脱离,练瑜伽,用最简单的方法管理情绪——不去理会。英国《卫报》报道,近来部分公众舆论开始重新审视她在案件中的角色和遭遇,她目前正努力重建个人生活和职业生涯。

但阿富汗裔美国女记者 Alia Dastagir 在新书《致那些让你怀疑自己是否为人的人》 中认为:慢性网暴给人的伤害,不会就这么结束……

这本书有关女性面对网暴的情感管理和应对,采写了大量美国女性遭遇网暴的故事。

这些女性的身份跨越科研、媒体、政治、艺术和技术领域,都因勇敢发声、表达自己或挑战男权社会和性别主义的常规,而成为网络暴力靶子,很多故事里,网暴变成长期、慢性的、甚至终身的网暴:

这其中包括,关注极右翼对黑人女性的伤害的心理学者 Alexandria Onuohabe 被网暴、喜剧演员 Maria DeCotis 分享个人经历时遭终年骚扰和跟踪,堕胎医生 Leah Torres 支持堕胎权被人身攻击并被迫害式地吊销行医资格,跨性别议员 Leigh Finke 为权利发声遭网络围攻,记者 Felicia Sonmez、Taylor Lorenz 与体育作家 Nancy Armour 在报道科比相关案件及性别不平等时遭受威胁和攻击,焊接工 Brooke Nichols 在男性主导行业发声遭辱骂,前州政府公务员 Lindsey Boylan 指控州长库莫性骚扰后遭网暴,原住民艺术家 Marissa Indoe 分享创作与文化身份面临攻击,黑人女作家 Mikki Kendall 对性别与种族歧视者的硬刚,少数族裔青少年记者 Morgan Sung 制作支持“黑命贵”运动节目时遭遇网络攻击……

这本书倾向于呈现女性始终作为受害者的状态,而非描绘她们彻底战胜网暴的英雄形象。

网暴现实就像一个没有英雄的悲剧故事——这些女性的勇气更多体现为生存与坚持,而非最终胜利者的形象——作者仿佛说:女性的勇气在公共领域几乎总被舆论与匿名暴力消耗殆尽。

作者告诉我们:女性在网暴面前的脆弱和失措,也是正当的——是的,你首先会感到自己弱小,想要逃避,这个时候你需要对自己说:这不是害怕,就像不愿蹦极并不窝囊。

你继续爱自己,爱沮丧的自己,爱失措的自己,爱逃避的自己,爱愤怒的自己,是的,要更爱在网暴面前甚至丧失了自信的自己……只有这样,你才能活下去,得到更多的支持。

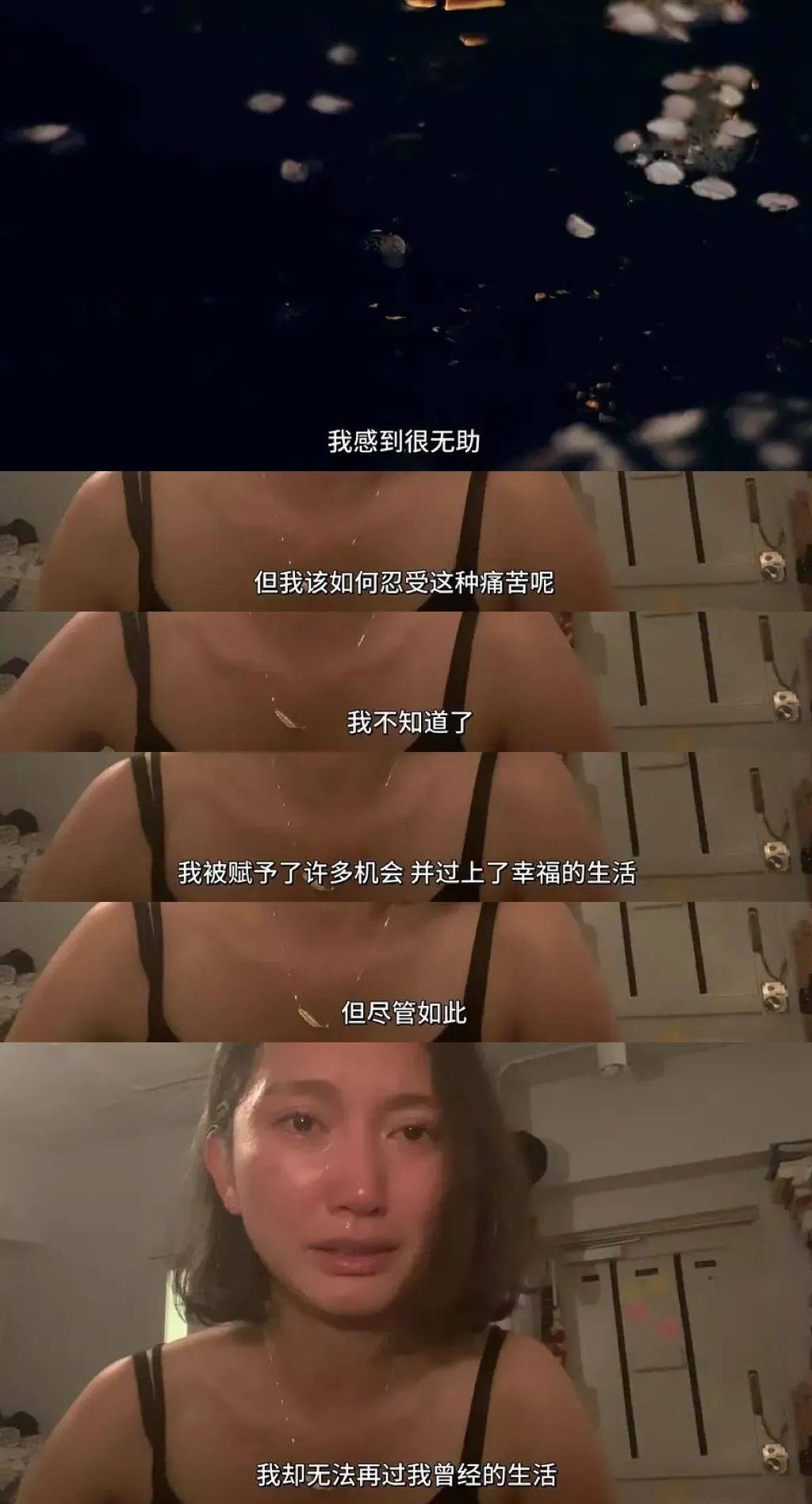

㊟ 《黑箱日记》剧照

接下来,则是情绪管理——作者继续观察到:女性在应对骚扰时,通常有两种策略,要么压抑情绪保持愤怒,要么干脆心理重估自我以自我安慰,比如对自己说:“对方可能自己有病,可能也是一种迁怒、大家都不容易……”

但作者说:作为自我解脱的方法,原谅网暴毕竟和原谅一个送错食物的外卖员不同。

原谅网暴——会削弱抗争、削弱自己的正义感,选择麻木则会让人日渐丧失嫉恶如仇的清晰判断,会纵容暴力,这是一种变相的自我洗脑。

只有前一种方法——压抑情绪但保持愤怒等待反击——才能坚持正义;唯有在自我照料、保持健康的同时,持续抗争才能真正获得治愈……

作者说:尤其对女性,在网暴面前,愤怒是一种健康的情绪。

我想起这本书里一位美国女电焊工——她甚至克制着天生的妥瑞症(抽动秽语综合症),在线下厌女症的糙男人堆里,在性骚扰、性侵未遂和网暴面前,始终保持着优雅。

只是这种优雅、得体却被男权社会视为应该的、远远不够的。

在如何对待“女性的愤怒”这点上,我感觉东西方社会渐渐有差异:

如今西方对女性的愤怒反而是抱有负罪的补偿心理的,西方女性长期被赋予的“淑女”“受教育女性”的观念,正经受进步主义补偿式的反思,因此这本书里记录的美国女性在网暴面前的愤怒,尚可因社会反思性的理解,获得一种更好的自洽氛围。

东方社会,则从来都认为女性一愤怒就是极端——东方女性一愤怒就会被舆论和媒体打死——东方女性仍然面临这种“负罪感”的很低级的折磨。

这本书说,面对潜在的骚扰、性侵和网络暴力,每一次警觉与激烈反应,其实都是身体和心理的自我保护信号,是女性这个性别群体,广泛而长期被社会压迫和威胁所积累的正当情绪。

女性必须承受的 PTSD,或许还将包括看见男人腿上毛发时的恐惧——我们的时代不正是用一次次真实、确凿的性侵和性骚扰行为,以如此高的杠杆,强加给女性群体如此普遍、如此无所不在、深入骨髓的心理负荷吗?

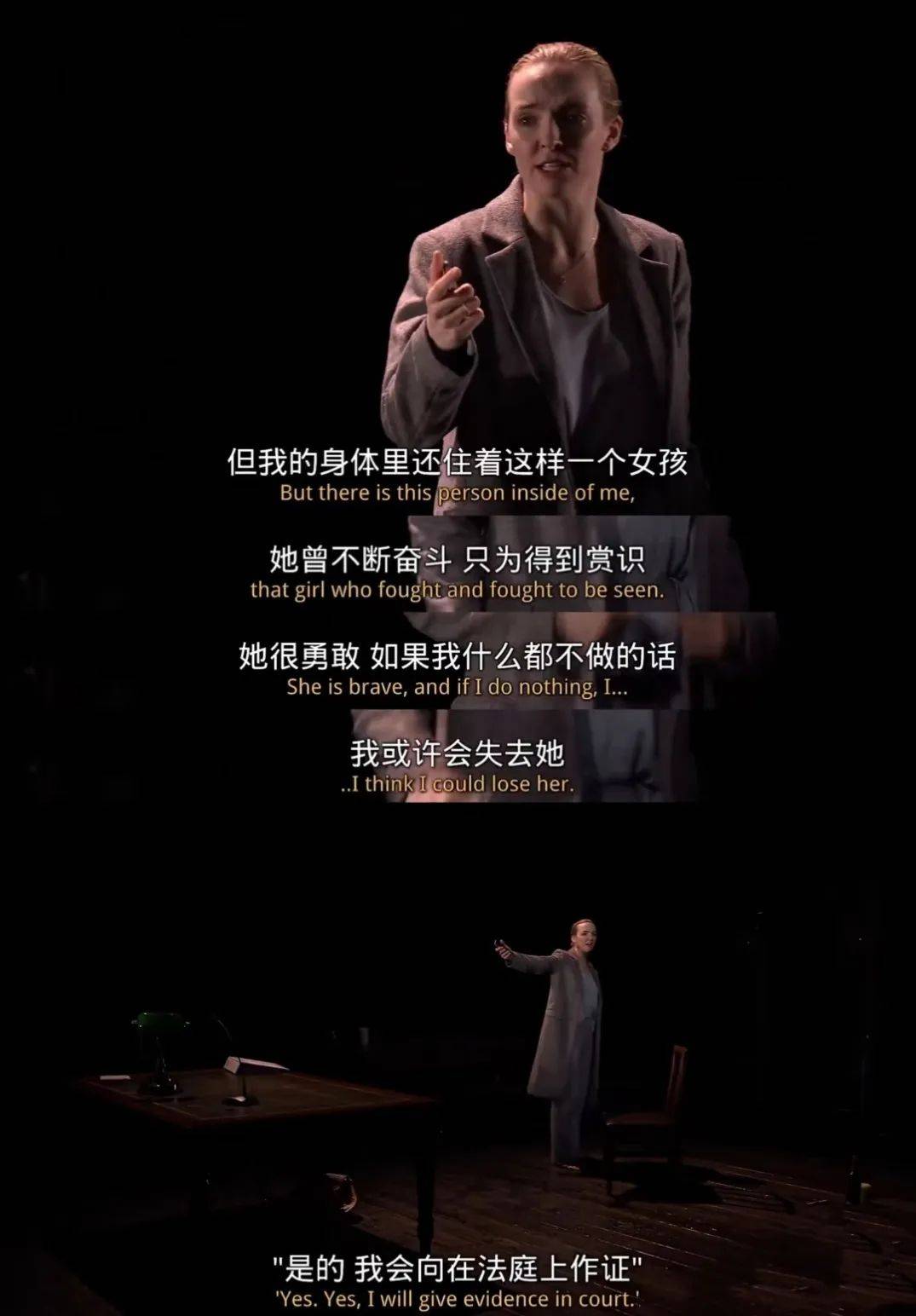

㊟ 《道格拉斯被取消了》剧照

终究,无论网下,网上,本书作者认为:不坚持抗争,你的生命就会陷在网暴里,它会把你剥夺为一粒失去自信的灰,让你怀疑自己是否为人……

也无论这些女性背景有多么不同——从孩子、学生、家庭妇女,到职业女性、成功女性——这本书里,所有的女性受害者的故事的共性是:

讲着讲着,生活突然陷入网暴的流沙里,再没其他内容好讲。仿佛女性的传记总是终结于同网暴的缠斗的扁平,就像奥斯维辛之后不再有诗,网暴之后,她们的生活就好像再没有新的叙事……哪怕你的事业和主张得到了新的支持,哪怕你继续努力积极地生活,生活,勇敢地表达自己,勇敢地生活,然后,遭遇线下伤害,线上的网暴,生活终结了——你只剩一个敌人——网下和网上沆瀣一气的暴民—— Troll。

英语的 Troll,巨魔,原本是北欧神话里的穴居怪物,后来指网上专门挑衅、羞辱人的人——它们精力无穷,智力用在诛心,让被网暴女性遭遇的悲剧的回路很短——随时、立刻、无穷无尽地发生。

正如“一大群苍蝇懒得组成无人机造型”——网暴的巨魔,是人形社会政治和利维坦之外的存在,根本不屑幻化为人形,它精力无限。

这些受到网下和网上暴力的女性,纵然再勇敢、再有超人的精力,好像也不能把对“网暴”的周旋变成一场惊心动魄的复仇、绝地反击——

她们必须不断面对那些打散又重来、春风吹又生的网暴和线下侮辱,不停搏斗、挣扎和躲避,没有尽头,就像我常说:如今参加综艺的明星不再拥有真实的传记,此后一切都只是镜头里的表演。性骚扰与暴力的巨魔成为生活中永久的阴影,也让一切故事兴味索然。

读这些案例,你会发现,突然一个事件、一种感觉、一句话发出,你的生活就只剩下巨魔和你:

有人凌晨三点被陌生号码叫醒,电话那头沉默,只说一句“你还敢活着”;有人推开家门,照片被成百上千次转发,评论里没有名字,只有冷嘲;有人在会议上,投屏突然跳出几百条带全名的侮辱弹幕,你假装看 PPT,手一直抖到散会,同事沉默移开视线,朋友发来一句“别想太多”,家人轻轻叹口气,让你关掉手机……他的口气和那些男人没有本质的区别——男人要求女人忍受男人。

㊟ 《她说》剧照

你的丈夫可以给你男性的旁观式安慰,也只是耸肩说“这都不是事儿”,然而你的身体的应激反应,你无法控制。甚至比起你的爱人,巨魔都能更私密地钻进你的身体。

你的生活、选择、关系——一切复杂的生活片段——都在这些攻击里被压平、化作单调的线条,只剩下防御和回应。没有人能经受得住如此无休止的折磨,谁都会崩溃。

作者引用美国神经学家莉萨·费德曼·巴瑞特(Lisa Feldman Barrett)在《认识大脑:关于大脑的七节半课》中的论述:

“当人一时承受压力,你的身体的预算可能在那时被消耗,但大脑和身体不会受到损伤,你会有生理反应,你的心脏可能会跳动,血压会上升,你会出汗,但你会恢复。偶尔的压力会对身体有好处,就像锻炼给你的身体存入更多预算”——所以尼采会说:杀不死你的会让你更强大。

但尼采这个定理是有限度的——莉萨·费德曼·巴瑞特(Lisa Feldman Barrett )继续说:“但如果反复承受压力,你的身体没有时间空间和资源来恢复,那么给你压力的事情就会逐步开始侵蚀你的大脑,导致身体生病……慢性压力会降低免疫力,并会使我们容易患某种类型的癌症……慢性压力会改变大脑结构,情绪障碍。”

换句话说:人的大脑还没有进化到适应无休止的网络暴力。

作者引用另一位神经科学家的话说:人类尚未进化到适应网络。我们的大脑进化很慢,技术却眨眼功夫就进化了。

当我们的大脑赶不上网络对人脑的新要求,人类的本能的应激机制和能量资源,就处于超速运转和过载。

研究网络暴力攻击性的语言学家 Claire Hardaker 说:“身体曾经对我们的保护机制,在这个新背景下适得其反”。

她认为:古老世界里,人体的战斗或逃跑反应——或者说我们对威胁的自动生理反应——当一只剑齿虎直奔我们时,效果很好,可同样的响应系统在网络环境中并不奏效,我们中的一些人每天都会收到多个辱骂性评论,我们的身体将同时将这些评论视为威胁。这会迅速导致身体向血液里倾空肾上腺素……

长期遭受网络暴力时,激素持续透支,使体能枯竭,大脑就会被身体直接要能量,就是拿黄金在当纸币耗尽人,人就可能出现全身虚弱、心悸、血压不稳、失眠和免疫力下降,同时伴随持续焦虑、抑郁、羞耻感、自我怀疑,以及注意力不集中、决策迟缓和社交退缩,形成身体、心理与认知的多重慢性应激困境。

也即,即便有人建议你无视网络评论,我们的身体的预警系统却不会关闭,例如,当我们失眠,其实是身体的预警机制被激活在保卫身体。

㊟ 《好东西》剧照

于是,肾上腺素在每一天网暴评论面前,为防止我们的身体因防御性损伤而流血致死,对我们继续透支——结果则是,我们坐在键盘前或者拿着手机浑身颤抖,发凉……

大脑的工作不是让你保持开心,而是让你活着,它会对你受到的每条刀尖上的侮辱和威胁如此反应。

作者说,对网暴影响的抵抗,不是简单无视就能奏效的,即便你思想上选择无视,但你的身体不会无视。语言学家说,“这是大脑的程序。”

作者继续指出,网暴通过网络特有的“亲密”——非线性的入侵方式——甚至与受害者的自卑共谋,而慢性网暴潜伏的影响,比直接辱骂的伤害甚至更深远……

评论一千条里也总会有几条是真正钻入了我们的心,慢慢地,抓住我们的缺陷、隐痛、自尊心的阿喀琉斯之踵,甚至让我们不再敢照镜子、不敢再写作、不敢再当演员、不敢再说脱口秀——

书里谈到一位美国女喜剧演员,被一个人长期的网络性骚扰、长期跟踪和侮辱之后,竟然日积月累受到影响,构建了一套自我否定的意识:开始觉得自己作为一个喜剧演员不再有趣。

幽默本来是多么强大的抗压力量。正如哲学家辛西娅·威利特(Cynthia Willett)和历史学家朱莉·威利特(Julie Willett)在《愤怒》一书中所写的:幽默“可以作为赋权的源泉,一种愤怒和讲述真相的策略,一种对抗恐惧的策略,一种快乐和友谊的源泉,一种对无端的羞耻感的宣泄待遇,甚至是一种同理心联系和联盟的手段。”

但幽默面对无限的网络暴力时,能力是有限的。

这听起来就像说,李雪琴这样强大的幽默家,也突然被网暴到再也不幽默,这得是多么地诛心,这是长期的网暴造成的更潜在的诛心!如果有一天她也这样了,会让“网暴”犹怜吗?

有时网暴用极耐心的口吻,长期给你洗脑,就像有一个人整天给我发邮件,哀求我不要再写作了,它就像知道,对我最大的诛心,不是剥夺我写作的权力,而是剥夺我写完之后的快感……

同样会有人“求你不如去死,去下地狱,去自杀,求你离开这个世界,好给老子闭嘴”。这种阴恻恻的凶狠的“乞求”,缓慢地剥蚀了一个人的自信,你逐渐被它洗脑,认为自己真的“不好”。

有时它又像极具智力地在引起你的注意——有人甚至写论文辱骂一位女喜剧演员,论文无关学术,全部内容都是阴谋论,并且毫无幽默感,并且还发表在论文库,并且这人又极变态地苛刻地以评议的身份,给了自己的论文一个“B-”——既可笑又森然——可见网暴者精力与“诛心方面的智力”之旺盛。

㊟ 贾玲遭受长期网暴后与鲁豫对谈

如此精力过剩又智力没有地方可释放的网暴者的由来,仅仅用古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)的《乌合之众》这群体心理学的奠基之作来解释还不够——勒庞仅仅描绘了群体如何在匿名性和情绪感染下失去理性,表现出盲目冲动、易受操控的特性。

但不妨再读读詹姆斯·苏罗维茨基(James Surowiecki)写的那本的《智慧的群体》(The Wisdom of Crowds)——苏罗维茨基则认为,“乌合之众”本来可以成为具有协作能力的智慧集体。

他指出,群体若要产生智慧,必须依赖多样性、独立性与去中心化的整合机制。

他以“挑战者号”爆炸后的股市反应为例:在官方调查与新闻缺席的真空期,市场价格迅速而准确地指向了真正的责任公司,这正是独立判断累积出的群体智慧。

但如果群体在平台机制和算法的“暴力长尾”的怂恿下,通过匿名消解责任,情绪迅速扩散,个体被裹挟而失去独立思考,讨论很容易演变为网络暴力。

苏罗维茨基甚至引用很多调查结果揭示:个体之间发生过度互动,群体智慧的结果包括有关概率方面的简单判断,都会愚化。

我觉得这种智慧群体向网暴者群体的转化,包含很重要的两个因素:

一是匿名纵容的网暴—— 1990 年代,互联网作为一种哲学在人类社会中的实践,其初衷是理想化的匿名情况下,人们自由地言说,那个时候流行的说法是“在网上没有知道你是不是一条狗。”——是的,当年我们多么踌躇满志地试图用匿名来实现社会批评的抱负,那是匿名理想正清新的年代。

但如今已是实名制,而实名制最大的结果,却是受害者在明处,匿名却仍保护着“懒得被穷举”的跟风向的暴民,受害者与说真话的人,早就在“裸奔”。人肉最终是被恶在更多地滥用,自然状态下的人类,匿名的恶比匿名的善对社会的影响更大。

二是在网上,人类协作模式终究并不常见,真实践着“群体智慧”的网络平台很少,维基百科或许是一个特殊例子——通过中立原则、讨论页、共识请求和仲裁机制,把情绪冲动挡在门外,让编辑既关注内容准确,也维护协作秩序。

维基百科这些规则让社区成员像“知识守护者”,即使在争议中,也能理性推进条目完善。即便在关于“以色列—巴勒斯坦冲突”的条目争议,维基百科也能平衡互动与独立:允许表达立场,防止情绪失控,让群体在激烈分歧中仍保持理性。

这一点,作者在最后一章的想法与我的“协作”观点不谋而合,她说:“如果我们可以用另一种价值观重建互联网,如果我们的数字空间是相互的责任,感恩和互惠的场所,而不是竞争的战场,那会是什么感觉?如果我们如今用于自我炫耀和自我宣传的能量,来实现人的谦卑,又会如何?并且想象,如果我们最高的价值,不在于能对他人说什么,而是我们应该能为他人做什么?”

但我还是想到:维基百科参与的协作者有一个知识水平的门槛,网暴则是没有门槛的。

而且,智慧的群体与暴民——人群的两个状态——在特定的问题上,会发生交集,尤其是平台算法正在无限度地催化人对自己偏见的自我宠溺,人最终会完全屈服于自己被算法宠溺和怂恿的偏见。

㊟ 图源网络

那么,在维基百科协作的人,也很可能随时变成网暴者,这就是形成了上文那个写论文来网暴的例子。

这就是乌合之众与智慧群体交织的暴民的简单来由。

而且,本书作者引用网暴研究者的话说:虽然网暴是线下的、传统的、系统的不平等文化规范的延伸,但它不是“线性延伸”,相反,“是一个指数级扩展,当古老的策略、行为、虐待、暴力和威胁,转移到技术环境中,它发生了质变,体验更加丰富、更持久、更激烈、涉及更多人……数字技术不仅促进与聚合了现有的厌女症形式,还创造了新的厌女症,这些形式与新媒体的技术负担能力、平台的算法政治、技术加持的工作场所文化以及使用这些技术的个人和社区密不可分。”

听起来我们好像永远无法战胜网暴——面对这力量远远不平衡、远远压倒我们的敌意,绝大多数人、包括爱我们的人,都会劝我们作为受害者不要看,不要听,不要去理会,但如若是这样,弱势群体将被二次网暴,三次网暴,最终置于无法辩护的境地。

人们在网络暴力面前常常刻意表现的麻木,更会让人丧失对所受伤害的真实感——最终承受着最大耻辱的人,竟可能对自己所遭受的最深侮辱无动于衷、置若罔闻,放弃举报与揭露——这让我想起江油霸凌视频里,那位被踹的女孩:她的身体几乎对背后沉重的踹击失去反应,好像灵魂已经脱离身体,在一旁冷静地注视自己被残酷蹂躏的全过程。

《致那些让你怀疑自己是否为人的人》这本书的作者强调,志同道合的团结与互相关怀,是女性最后最强大的治愈武器。

还是那句话,越是如此,越需要抗争。这恰好因为我们无路可逃。作者认为:我们无法不上网,物理上不可能,它关系到我们的职业生涯。

说得俗一点:在这样卷的社会里,如果我们不上网、不发声,在职业上我们也就不存在了——社会性死亡就发生了——你就会变成纯粹的线下牺牲品。

更进一步,如果不继续挺身在网上为自己以及同样命运的群体发声,你就只能承受从线上延伸到线下的迫害。若不亲自面对网暴,与你有关的组织、单位、公司或学校会将网络上的攻击进一步转化为现实中的压力,甚至直接毁灭你的职业生涯。

而且,并非所有人都像书中美国那位跨性别女国会议员,有助理替她处理成堆的网络攻击和辱骂邮件;普通人必须亲自面对、处理所有的线上伤害。

㊟ 《初步举证》剧照

而且,我反复说过:此时不恨,就再也恨不清楚,此时不愤怒,就再也不知道为什么而愤怒,此时不抗争,就再也不知道在抗争什么!

书评专栏 · 世界书声与活页 vol.18

评论