分布式可调节资源区块链聚合管控技术及应用

今天分享的是:分布式可调节资源区块链聚合管控技术及应用

报告共计:31页

《分布式可调节资源区块链聚合管控技术及应用》核心内容总结

该报告围绕分布式可调节资源的高效管控与电网协同问题,结合区块链技术特性,系统阐述项目背景、技术方案、创新点及应用成效,为新型电力系统中分布式资源利用提供解决方案,由刘杰团队研发,相关成果已在多地电网落地。

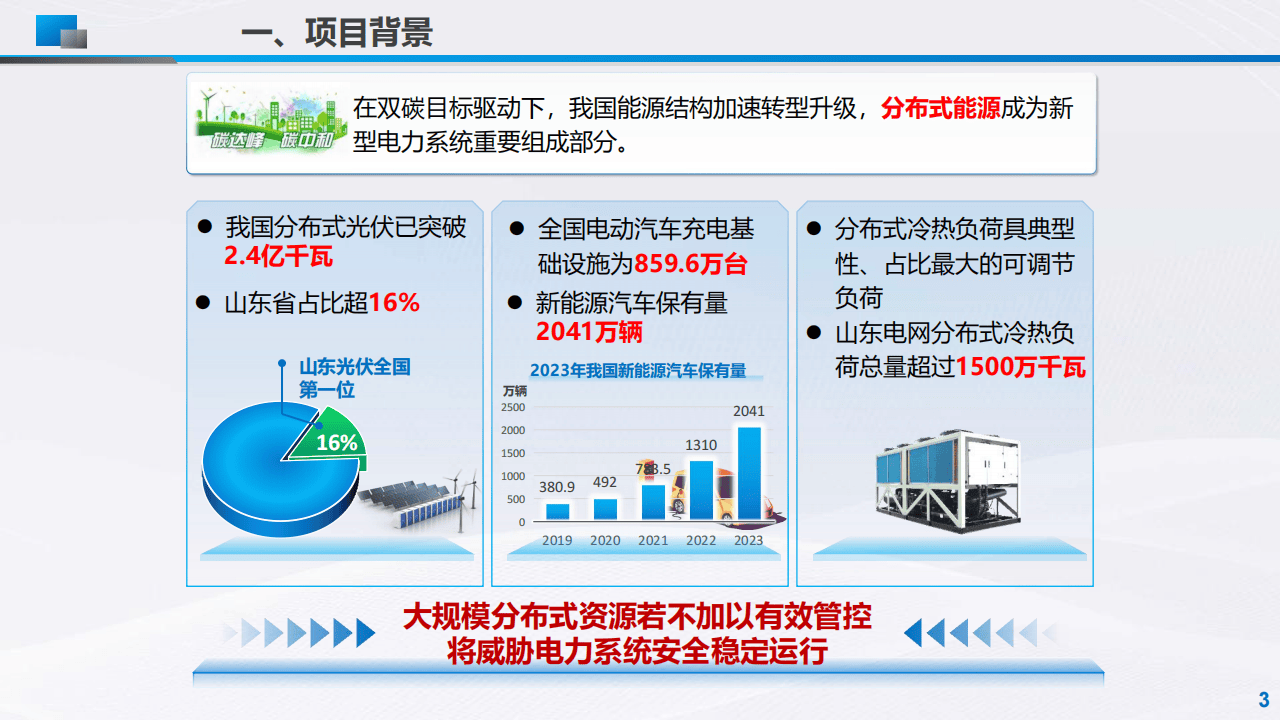

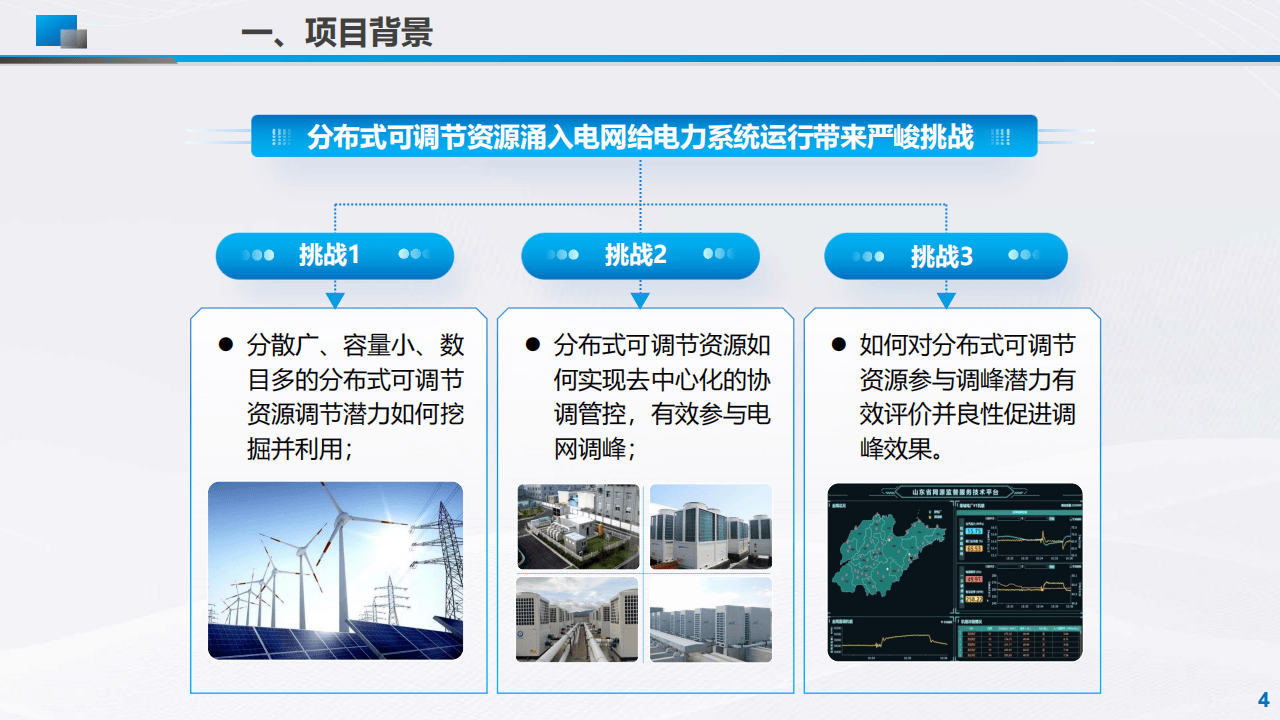

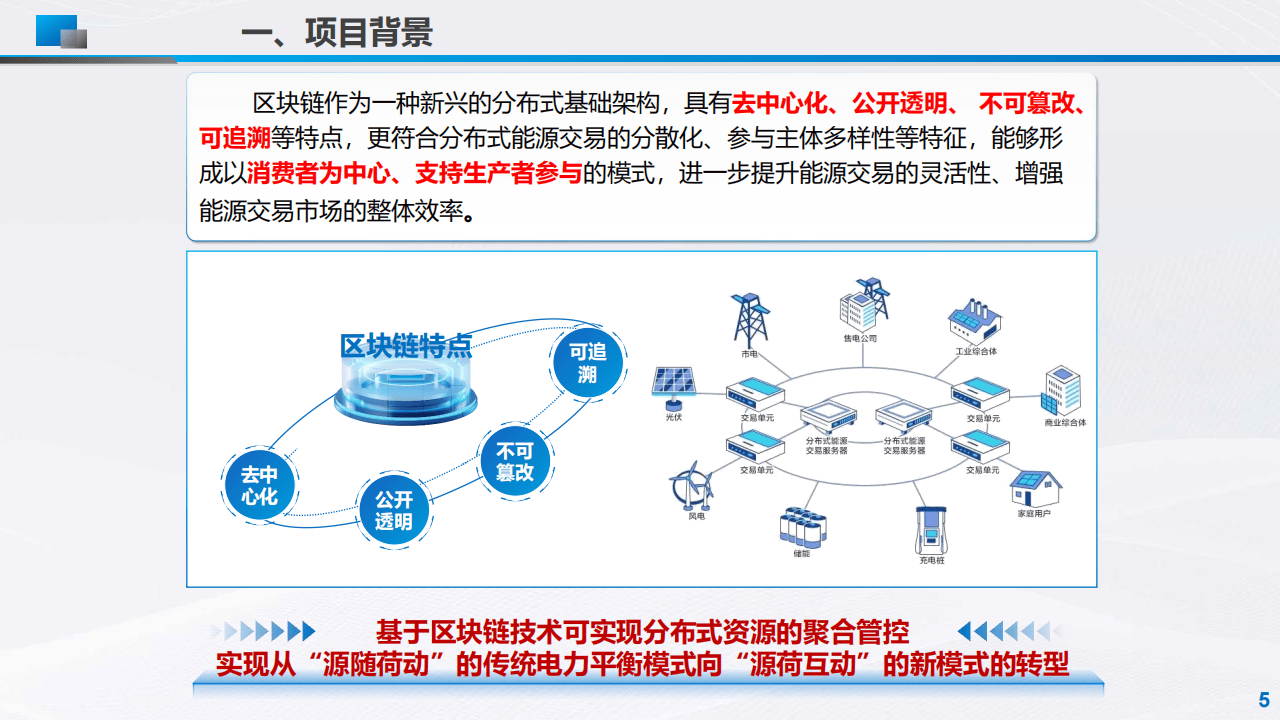

项目背景聚焦“双碳”目标下能源结构转型需求与电力系统挑战。我国分布式能源规模快速扩张,分布式光伏突破2.4亿千瓦(山东省占比超16%),新能源汽车保有量达2041万辆,配套充电基础设施859.6万台,山东电网分布式冷热负荷超1500万千瓦。但大规模分布式资源存在调节潜力碎片化、去中心化协调难、调峰效果评价缺失三大挑战,而区块链的去中心化、公开透明、不可篡改等特性,可适配分布式能源交易分散化、主体多样化需求,推动电力平衡从“源随荷动”向“源荷互动”转型。

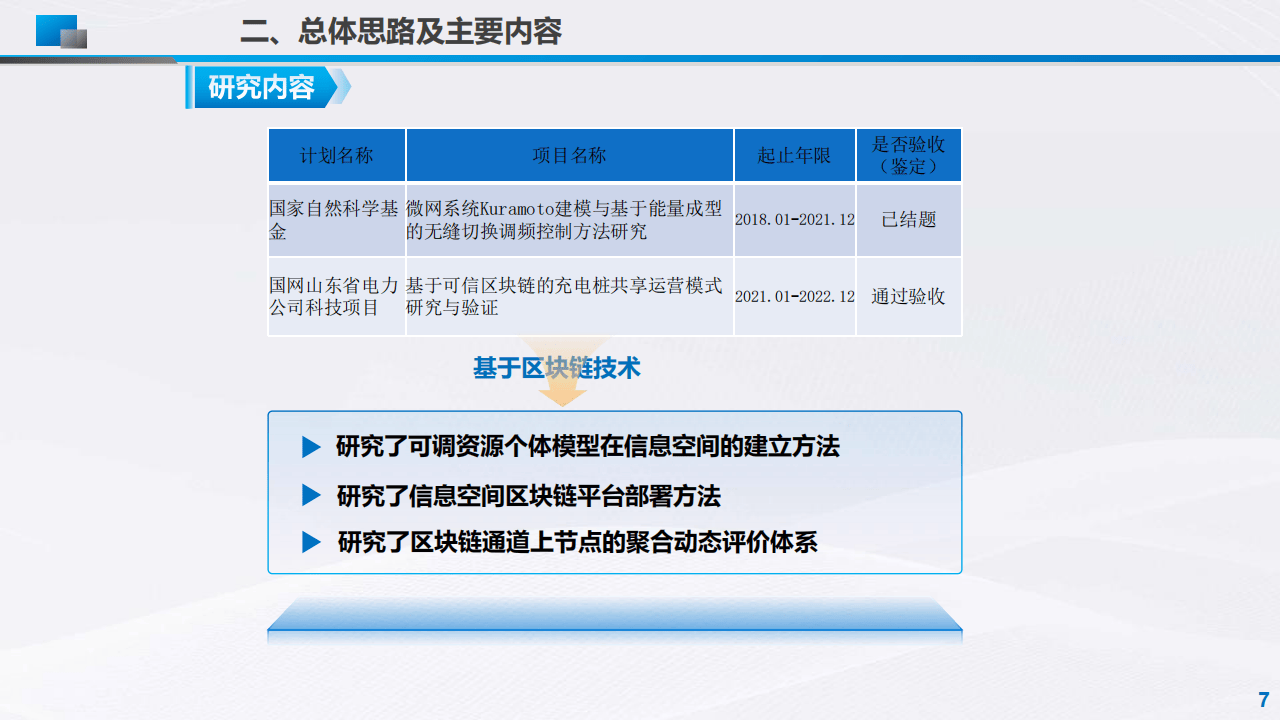

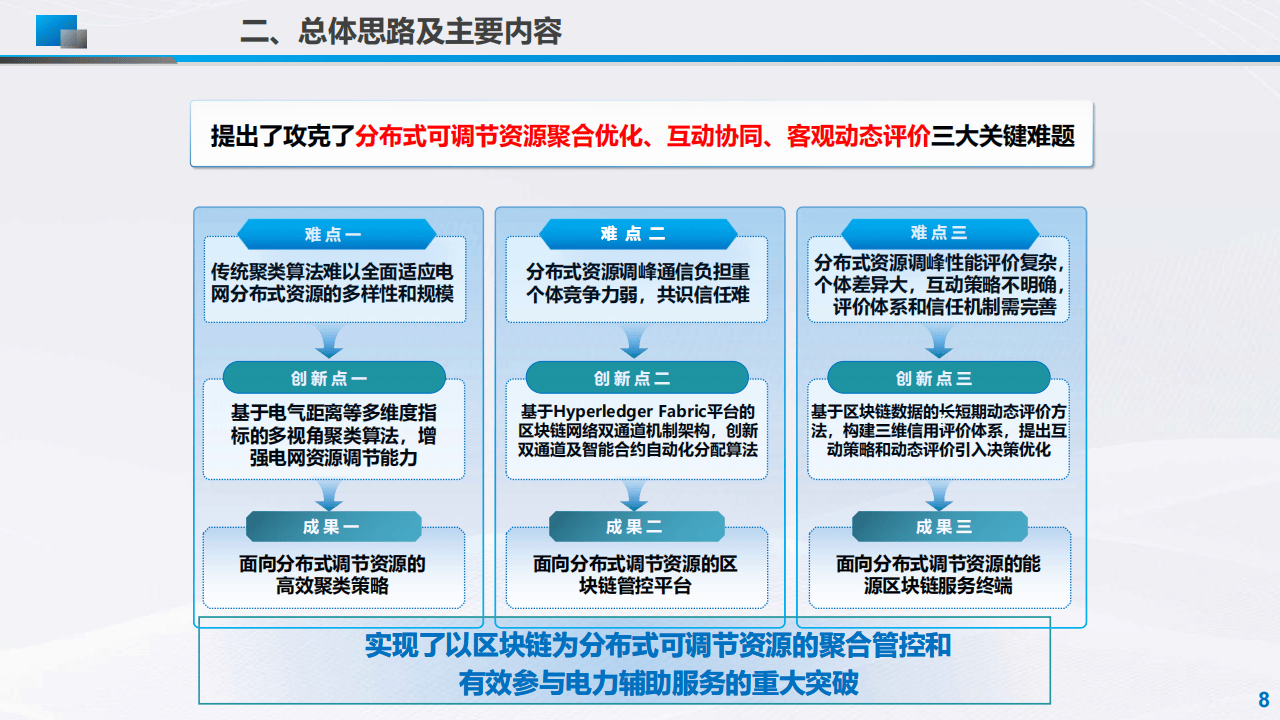

总体思路上,项目前期开展微网系统建模、区块链充电桩运营模式等研究并顺利结题,核心围绕分布式可调节资源聚合优化、互动协同、动态评价三大难题,研究资源个体建模、区块链平台部署及节点动态评价体系,构建技术解决方案。

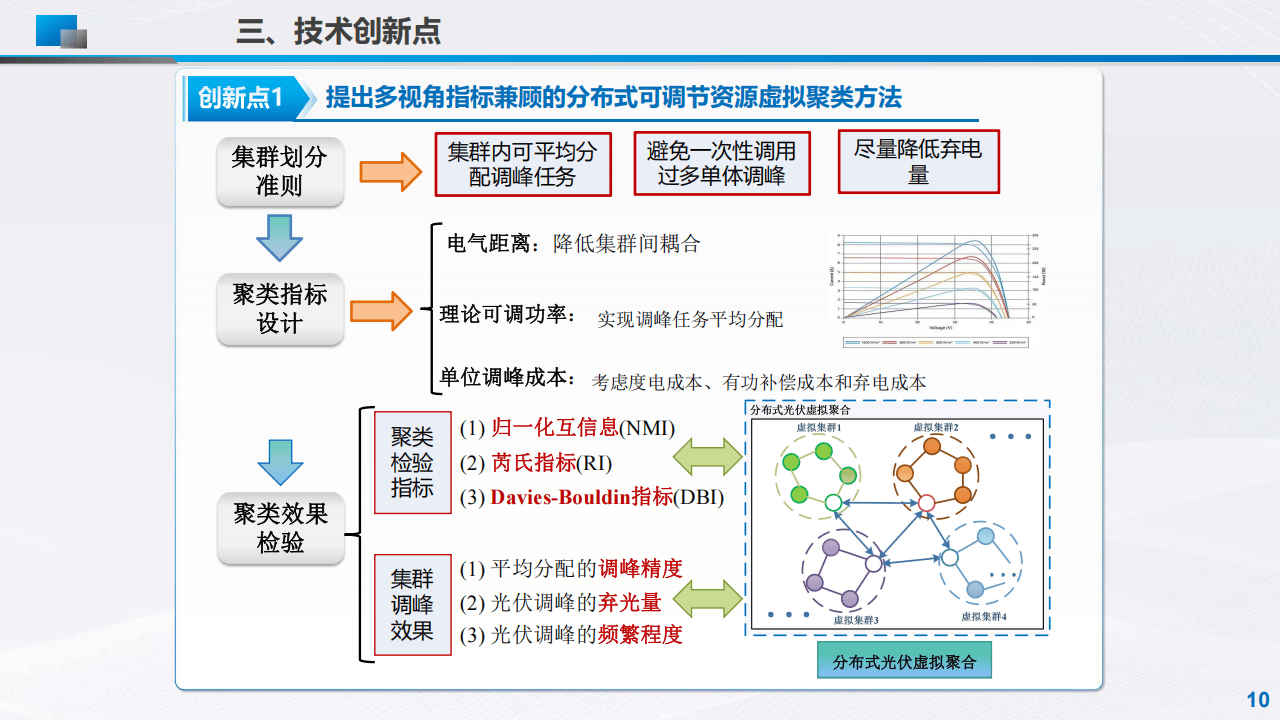

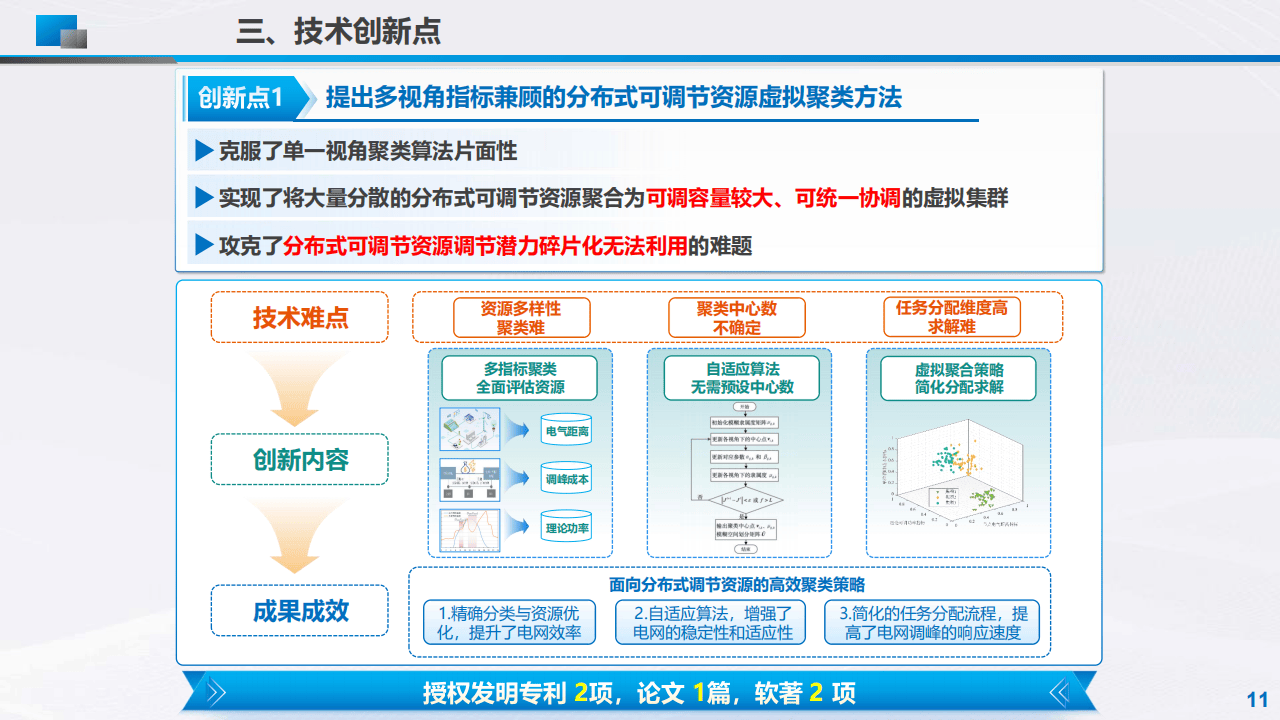

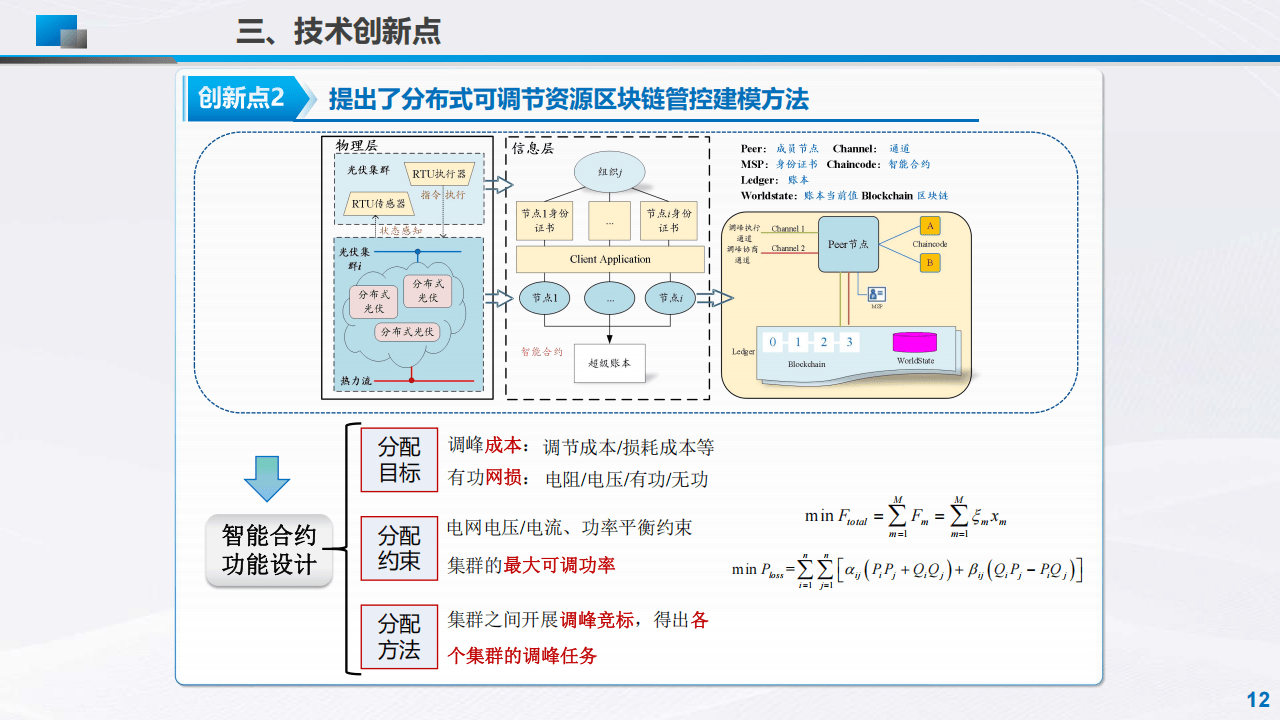

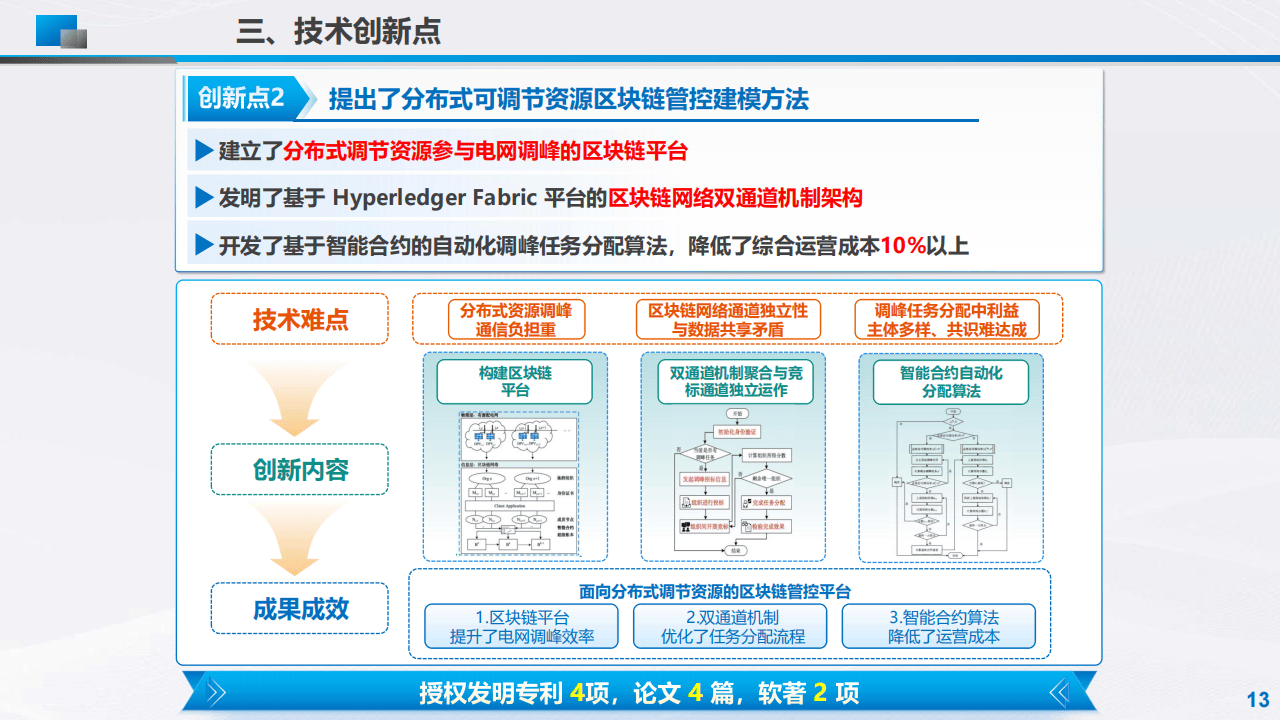

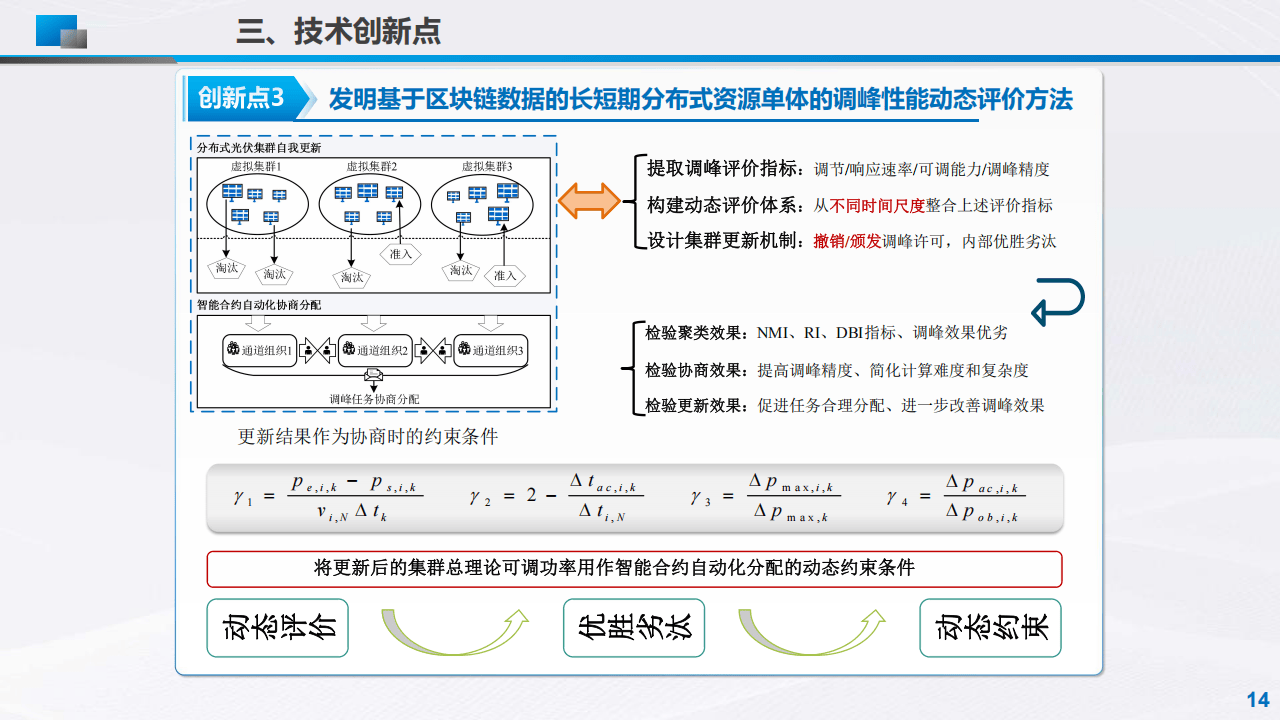

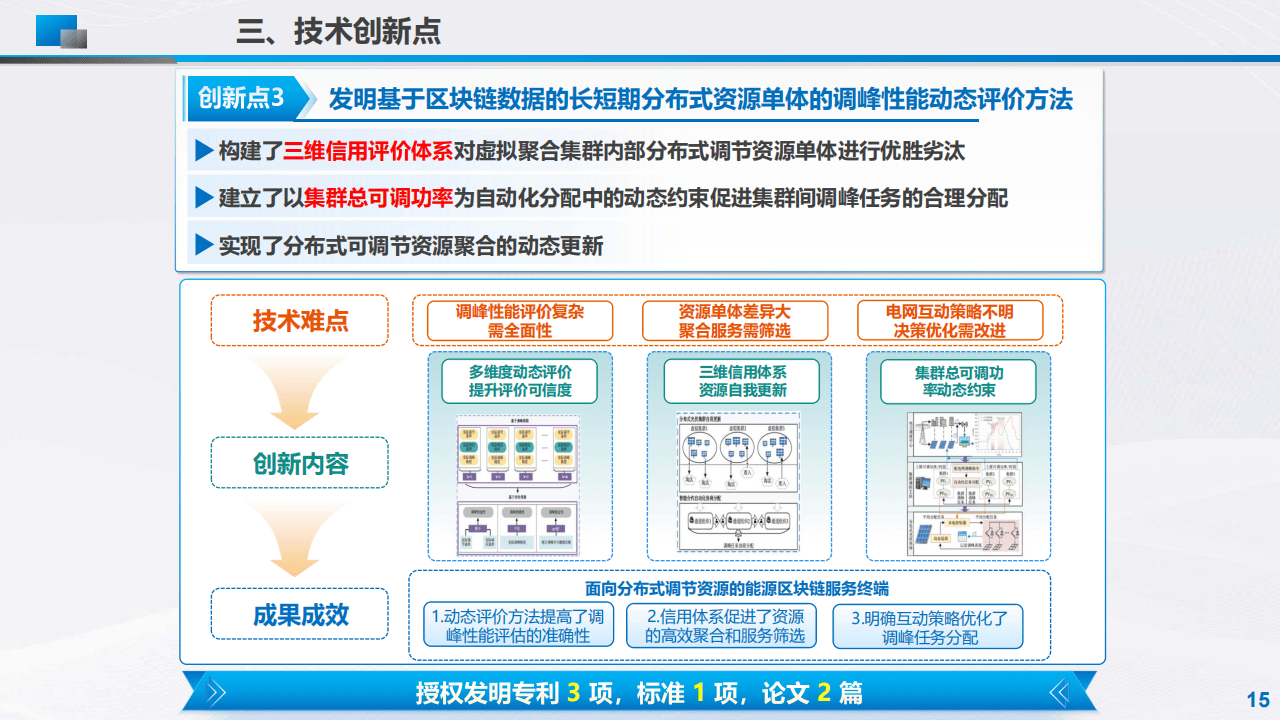

主要技术创新点突出三个维度。一是提出多视角指标兼顾的虚拟聚类方法,以电气距离、理论可调功率、单位调峰成本为核心指标,避免单一算法片面性,通过归一化互信息(NMI)、芮氏指标(RI)等检验聚类效果,将分散资源聚合为可调容量大的虚拟集群,攻克调节潜力碎片化难题,提升电网效率与稳定性。二是研发分布式可调节资源区块链管控建模方法,搭建基于Hyperledger Fabric平台的双通道机制架构(聚合与竞标通道独立运作),开发智能合约自动化调峰任务分配算法,降低综合运营成本超10%,解决通信负担重、利益主体共识难等问题,提升调峰效率。三是发明调峰性能动态评价方法,提取调节速率、可调能力等指标构建三维信用体系,实现集群动态更新与优胜劣汰,将集群总可调功率作为智能合约分配的动态约束,优化任务分配合理性。

技术先进性方面,项目在聚合技术、电网调峰支撑、评价体系等关键领域均优于国内外同类技术。聚合技术采用多视角算法,聚类精度超95%(国内约85%、国外约90%);电网调峰实现自动化调控与公平分配,避免传统集中管理的资源分配单一性;评价体系支持集群动态更新,优于老旧评价模式。

成果评价与应用成效显著,项目获9项发明专利、4项软件著作权,发表7篇学术论文并制定1项团体标准,经省级科技查新确认成果创新性,通过国家自然科学基金项目结题与国网山东电力项目验收,第三方检测及省级科技成果鉴定认定整体达国内领先水平。推广应用上,已在烟台部署分布式可调节资源区块链平台,覆盖光伏、充电桩、空气源热泵等资源,功能涵盖环境配置、智能合约开发等全环节,相关调控与聚合系统在山东多城市电网及虚拟电厂应用,社会效益上提升电力系统调节能力、促进新能源消纳与企业降本增效,为“双碳”目标提供支撑。

以下为报告节选内容

展开全文

评论